Für Interessierte hier eine kleine Mühlenkunde

Mühlengeschichte:

Bereits weit vor unserer Zeitrechnung existierten die ersten Mahlsteine als Handmühlen, auch Quernen genannt. Davor benutzen die Menschen Reibesteine und Mörser, um Getreidekörner zu zerkleinern und für die menschliche Nahrungsaufnahme zuzubereiten.

Der älteste Reibestein wurde vor einigen Jahren bei archäologischen Ausgrabungen in Australien gefunden und ist ca. 30.000 Jahre alt. 79 n.Chr. wurde Pompeji durch den Ausbruch des Vesuv zerstört. Bei Ausgrabungen wurde ein weitentwickelter Mühlenbetrieb mit einer durch Göpel (Rundmühle) angetriebenen Kegelmühle ausgegraben. 546 n. Chr. verwendeten die Goten bei der Belagerung Roms bereits Schiffsmühlen, bei denen der Fluss über unterschlächtige Wasserräder die Mühlsteine antreibt.

Windmühlen-Geschichte:

Windmühlen wurden schon vor über 1000 Jahren in Asien benutzt. Nach einem alten Schriftstück soll es in Persien schon im 7. Jahrhundert die ersten Horizontalwindmühlen gegeben haben.

Im 11. und 12. Jahrhundert wurden die ersten Windmühlen in Europa errichtet. Vermutlich wurden die Kenntnisse dazu von den Kreuzrittern aus Kleinasien mitgebracht. Andere Quellen gehen davon aus, dass die Araber die Mühlentechnik bei ihrer Eroberung Spaniens mitgebracht haben.

Häufige Verwendungszwecke:

• Pumpenmühlen (meist in Holland, allgemein aber auch in Dithmarschen

zur Entwässerung mooriger Gebiete eingesetzt),

• Getreidemühlen,

• Ölmühlen,

• Papiermühlen,

• Sägemühlen.

Windmühlen-Sprache:

Mit der Windmühle konnte der Müller auch einfache Botschaften übermitteln. Durch verschiedene Flügelstellungen und Bespannung konnte er den Grund für Betriebspausen anzeigen, z.B. Reparaturarbeiten, Trauerfall in der Familie oder Feierabend.

| Feierabend | Pause | Trauerschere | Freudenschere |

Bauformen von Windmühlen:

Turm-Windmühlen:

Turm-Windmühlen sind die älteste Bauform und eigentlich nur aus dem Mittelmeer-Raum bekannt. Sie hatten einen Turm und einen feststehenden Mühlenkopf, der nicht in den Wind gedreht werden konnte.

Bock-Windmühlen:

Bockwindmühlen sind die ältesten Windmühlen in Europa, bei denen die gesamt Mühle drehbar gelagert war, um die Flügel in den Wind zu drehen. In Schleswig-Holstein wurden die ersten Bock-Windmühlen Anfang des 13. Jahrhunderts gebaut. Der Bock, auf dem das Gehäuse samt der technisch-mechanischen Konstruktion saß, unterlag besonders starkem Verschleiß und musste alle 30 bis 50 Jahre neu errichtet werden. Er war auch das am meisten gefährdete Bauteil:

• Bei einem Sturm drohte die senkrechte Achse abzuknicken.

• Im Krieg brauchte ein Angreifer nur den Bock anzusägen.

den Rest erledigte der Wind wenig später von selbst.

Die ganze Mühle konnte abgebaut und an einem anderen Ort wieder aufgebaut werden. Das war besonders zu Kriegszeiten wichtig, da Bockwindmühlen häufig auf Wällen und künstlichen Erdhügeln vor den Städten errichtet wurden. Rückte ein Feind an, so wurden viele Bockwindmühlen einfach demontiert und hinter den Stadtmauern eingelagert, um nach dem Ende der Kampfhandlungen wieder errichtet zu werden.

Eine Weiterentwicklung der Bockwindmühle war die Paltrockmühle, bei der das Gebäude auf einem Drehkranz mit Rollen gelagert war, wodurch sich die Stabilität erhöhte.

Eine andere Weiterentwicklung war die Kokerwindmühle, bei der der drehbare Teil des Gebäudes wesentlich kleiner war und das Mahlwerk sich im nicht drehbaren unteren Teil befand.

Holländer-Windmühlen oder auch Kappen-Windmühlen:

Sie wurden in den Niederlanden erfunden und lösten die Bockwindmühlen ab. Ihr Vorteil war eine höhere Stabilität, durch die größere Windräder und somit eine höhere Leistung (bis zu 30 kW) möglich wurden.

Die ersten Holländer in Schleswig-Holstein wurden etwa ab dem 16. Jahrhundert gebaut. Sie zeichneten sich gegenüber den Bockmühlen dadurch aus, dass nur der Mühlenkopf (die Kappe) gedreht werden musste. Was die Arbeit natürlich kolossal vereinfachte. Anfangs musste der Müller die Mühle noch selbst in den Wind drehen, wozu auf der Mühlenrückseite der sogenannte Steert, ein langes Gestänge, angebracht war. An seinem Ende sitzt die sog. Kroijhaspel, womit die Mühle in den Wind gedreht wird. Des Weiteren gibt es Binnendreher, die von innen mit einer Kurbel gedreht werden.

Mitte des 18. Jahrhunderts wurde die Windrose erfunden. Die Windrose ist ein kleineres Windrad, dass sich dreht, sobald der Wind nicht genau von vorne kommt. Damit wird die Kappe der Mühle über ein Getriebe selbständig in den Wind gedreht.

Eine weitere hilfreiche Erfindung dieser Zeit sind die Jalousienflügel. Damit musste der Müller nicht mehr jeden einzelnen Flügel besegeln, sondern konnte diese Arbeit über eine Zentralsteuerung mithilfe einer Kette vornehmen. Wer schon einmal in eisiger Kälte segelte, kann sich vorstellen, wie wichtig und auch unfallverhütend diese Erfindung für den Müller und seine Gesellen war.

Bauformen von Holländer-Windmühlen:

Der Erdholländer:

Der Erdholländer steht unmittelbar auf der Erde.

Keller- oder Bergholländer:

Beim Kellerholländer, auch Bergholländer genannt, scheint die Mühle auf einem Hügel zu stehen. Tatsächlich ist dieser Hügel künstlich um ein Kellergeschoss aufgeschüttet. Der Zugang zur Mühle führt durch einen Kellerhals oder Tunnel. Häufig hat man bei älteren Mühlen dieses Typs den Mühlenberg abgetragen und den Keller mit Lagerhäusern umbaut, auf denen die Mühle nun zu stehen scheint. Die Bedienung erfolgt vom Mühlenberg.

Zwickstell- oder Galerieholländer:

Beim Zwickstell-Holländer, auch Galerie-Holländer genannt, ist ein hölzerner Umgang (Zwickstell) vorhanden, von dem aus Steert (Stellbalken), Flügel und Bremse bedient werden.

Dach- oder unterbauter Holländer:

Hier übernehmen die Dächer der Lagerräume, auf die der Holländer aufgebaut ist, die Funktion der Bedienungsplattform.

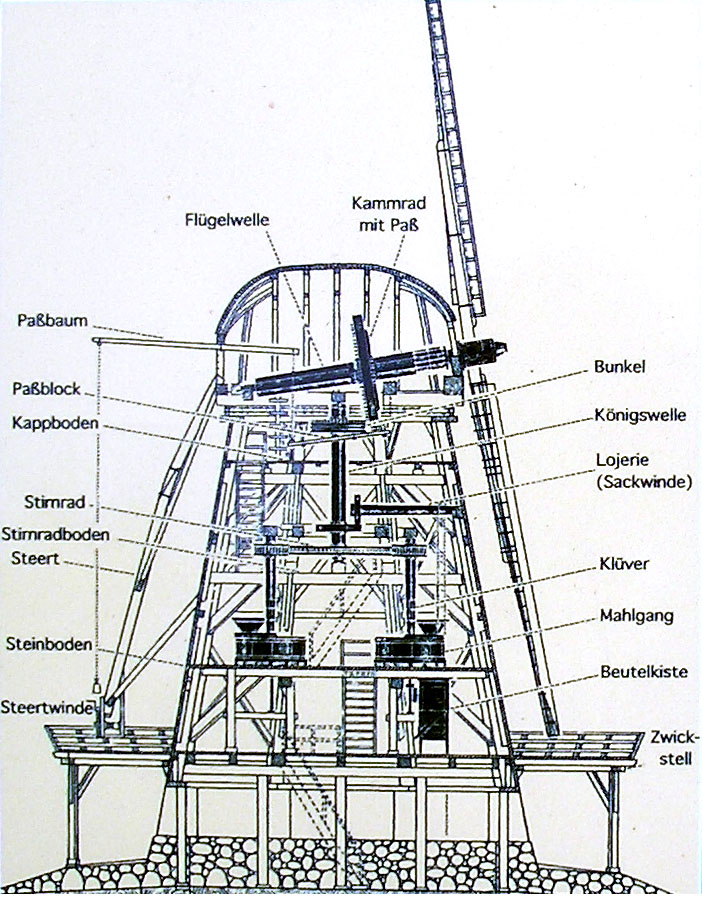

Aufbau einer Windmühle:

Quelle: Dithmarschen Touristik/Foto des Schildes an einer Mühle

Keller-Holländer

Keller-Holländer  Bergholländer

Bergholländer  Galerie-Holländer

Galerie-Holländer